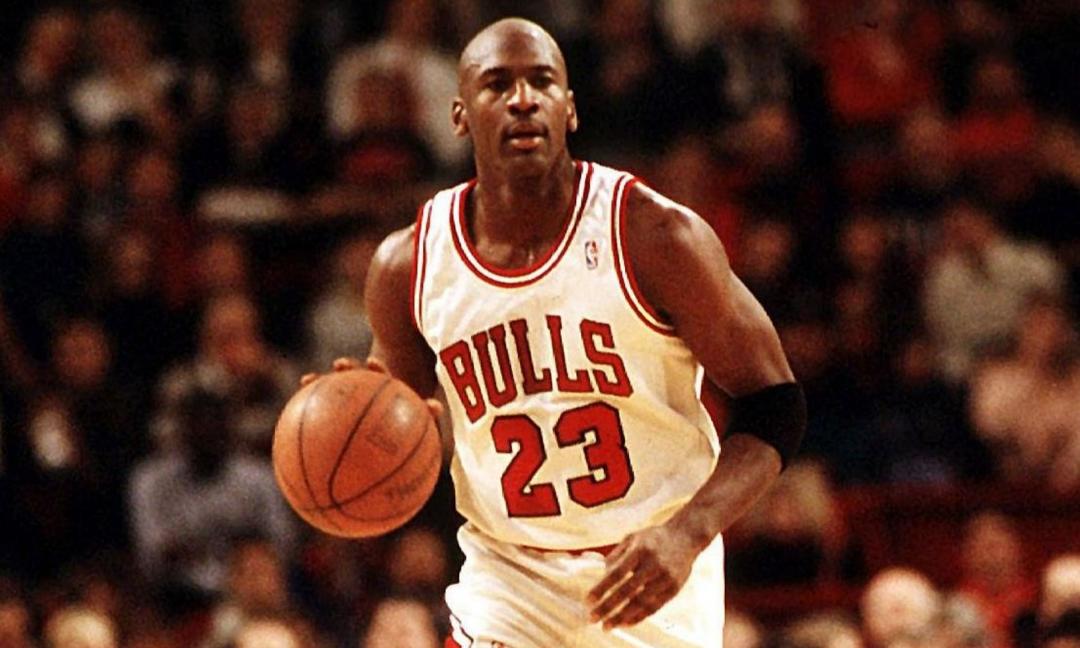

“Michael Jeffrey Jordan”. Sono passati vent’anni, eppure nella mia testa suona ancora forte e chiaro l’urlo di Flavio Tranquillo. Sono le NBA Finals del 1998, siamo in gara 6. Da una parte, le maglie bianche degli Utah Jazz, dove gioca un “certo” Karl Malone. Dall’altra parte lui, His Airness, Sua Leggerezza MJ, Michael Jordan alla guida dei suoi Chicago Bulls. È la fine di una partita storica, giocata punto a punto, fatta di sorpassi e controsorpassi. Mancano cinque secondi alla fine e i Tori dalla Città Ventosa sono sopra di appena un punto. Rimessa per i Jazz, palla a Stockton, altro grande di un’epoca titanica della pallacanestro, il quale si porta sulla linea da tre punti, stacca in sospensione e fa partire il tiro. Il pallone rimbalza sul tabellone, impatta il ferro, ma per una ragione strana, incomprensibile, soprannaturale, decide di non entrare. È finita, i Bulls vincono ancora una volta le Finals. Il sesto titolo per loro, così come per il loro anfitrione, il solo, unico Michael Jeffrey Jordan. Io, che in quel momento ho appena 10 anni, rimasto in piedi insieme a mio padre per vedere la partita, esplodo di gioia. Il mio idolo ce l’ha fatta ancora, ha dimostrato di essere più forte di tutti, di essere più forte di un’intera lega e di aver segnato un’epoca leggendaria. Tra grida di giubilo in campo e la coppa che sfila tra le mani dei Bulls, Jordan viene subito intervistato da un giornalista. In risposta a una domanda riguardante la sua grandezza, MJ ricalca una frase che aveva già detto tempo addietro. Una frase che però, detta in quel momento, udita da un ragazzino di appena dieci anni, ha l’effetto di scolpirsi nella pietra più dura ed eterna.

“Il talento fa vincere le partite. L’intelligenza e il gioco di squadra, fanno vincere i campionati”.

Vangelo. Senza voler cadere nella blasfemia, vera e propria parola discesa da una divinità dello sport. Non a caso diversi anni prima, una leggenda del basket come Larry Bird, disse di lui una cosa straordinaria e in tempi non sospetti, quando ancora MJ non sfoggiava ancora nessuno dei suoi sei anelli, vinti sul campo.

“Ho visto Dio, ed era vestito da Michael Jordan”

Una definizione che può apparire esagerata, ma sportivamente parlando non è così. Non lo è almeno per me. Sebbene questo sia infatti un blog di calcio, sport che amo profondamente, il sottoscritto viene dal parquet dei palazzetti della pallacanestro. Uno sport in cui capitai per caso. Dalle mie parti infatti si inizia presto a giocare per qualche squadra. Il mio paese natio ha sempre avuto una polisportiva ben avviata, la quale collabora con asili e scuole per spingere i piccoli verso l’attività sportiva. Io ho più o meno sette anni quando mi arriva quel modulo bianco e rosso, i colori sociali della mia polisportiva. Ci sono diverse attività tra cui scegliere e io, che già avevo pensato a cosa fare della mia giovane vita sportiva, vado sicuro a spuntare la mia crocetta.

Sono due gli sport che hanno infatti segnato la mia famiglia: il calcio, per il quale mio padre sfiorò il professionismo e mio fratello maggiore oggi lavora nel settore tecnico; la pallavolo, dove quest’ultimo costruì una discreta carriera giovanile, ma soprattutto fu la base sportiva su cui mio nonno materno fondò quella stessa polisportiva. È proprio su quest’ultima che cala la mia scelta convinta, ma c’è un problema. I maschietti che vogliono giocare a rete sono pochini, motivo per cui la squadra maschile di pallavolo parte solamente in quarta elementare. Ricordo, come se fosso oggi, le lacrime di quel momento. Mia madre cerca dunque di convincermi a fare qualcos’altro, almeno fino a quando non avrò l’età giusta per iscrivermi nello sport prescelto. Un mio amichetto dell’epoca mi convince dunque a seguirlo a mini-basket. Lì per lì, non sono molto convinto, ma poi ci vado. La compagnia è bella, l’allenatore è bravo e qualche canestro comincio a metterlo. Ma il momento vero in cui mi innamoro di questo sport nato a Springfield, Massachusetts, è il giorno in cui vedo per la prima volta una “sua” partita. Come sempre, la guardo insieme a mio padre, mio personale profeta dello sport. Quello è il momento in cui la mia vita incontra la leggenda di MJ, Michael Jordan, la cui esistenza, le cui difficoltà, le cui prodezze riempiono la mia mente. In quel momento, della Pallavolo, non conosco più nemmeno il nome, tanto che, giunto infine in quarta elementare, alla domanda di mia madre “Ma non volevi giocare a Volley tu?”, le rispondo “Volley che?”. Questo perché l’amore non si sceglie, ma giunge quando e come vuole lui. E il mio amore era la pallacanestro oramai.

Ogni amore però va coltivato, curato, alimentato. È proprio MJ a insegnarmi questo. Anche lui infatti non era destinato alla pallacanestro, ma al baseball, sport amato da suo padre. E invece, con lavoro, costanza, impegno, oltre al grande talento s’intende, è arrivato a essere, senza se e senza forse, il più grande giocatore di pallacanestro della storia. Forse esagero, ma senza questo grande esempio mediatico, difficilmente avrei continuato con quello sport. Piccolo, basso e al tempo un po’ tracagnotto, non ero di certo la prima scelta degli allenatori, soprattutto dove quasi tutti i miei compagni erano più alti e longilinei di me. I primi anni infatti vedono le righe della panchina farsi tatuaggio semi-permanente sui miei glutei. Ciò nonostante, mi metto sotto a lavorare, a imparare bene i fondamentali, a tirare sbagliando il meno possibile, a studiare le mosse di compagni e avversari.

A differenza di Jordan, il sottoscritto non ha talento. Madre Natura non ha voluto essere così buona con me. Ma come lui invece, ho amore per il lavoro duro e, a differenza di lui invece, almeno per quel che riguarda l’inizio della sua carriera, amo il gioco di squadra. È proprio questo piccolo mio tratto che, giunto ai 14 anni, coach Daniele, il mio mentore sotto canestro, mi porta dall’Under 14 all’Under 18. Per motivi di numero, l’under 16 non c’è al tempo nella mia polisportiva. Una cosa che a dir poco mi mette in imbarazzo e in soggezione. I miei nuovi compagni sono tutti sul metro e ottantacinque, io ho da poco superato il metro e settanta. Tutti hanno già barba e peli da anni, io ho giusto due ciuffi sotto il naso. Ma soprattutto, ognuno di loro ha già vinto almeno un campionato giovanile. Io, invece, faccio fatica a raggranellare dieci partite nel quintetto iniziale. Come competere con loro? Capendo la situazione, è proprio il mio coach, ricalcando involontariamente il pensiero di MJ, a farmi una rivelazione. “Sono tuoi compagni, non tuoi avversari. Io faccio giocare squadre, non talenti”. Una frase semplice, ma per me è una folgorazione. E con lui, finalmente, comincio a giocare con continuità. Comincio finalmente a giocare a basket, comincio finalmente a vincere. Quello è forse uno dei momenti più importanti della mia vita, perché comprendo che il lavoro e il gioco di squadra pagano. Un insegnamento che mi accompagnerà per sempre, perpetrato da un bergamasco amante del basket, Coach Daniele. A lui dedico questo articolo, oggi che non può più allenare, causa un glaucoma aggressivo che lo ha reso cieco. Ma anche grazie al mio idolo del passato, del presente e del futuro: MJ.

Sono passati anni da quei momenti magnifici per la mia vita.

Oggi gioco ancora, ma a livello dilettantistico e giusto per divertirmi. I miei compagni più giovani ridono, quando mi vedono entrare in campo con le magliette di Jordan, Barkley, Stockton, Hill e Stoudemire. La pallacanestro non la guardo più in televisione, mondiali e olimpiadi a parte. Sarà un nostalgico, ma dopo Jordan l’NBA non è più interessante, almeno per me. Non trovo più veri idoli che siano in grado di ispirarmi. Da anni dunque la mia attenzione è tutta per quello sport in cui ho sempre fatto pena sul campo. Il calcio, da spettatore almeno, mi ha dato grandi soddisfazioni come milanista. Di coppe e scudetti ne ho visti, nella mia vita. Ho visto e apprezzato tanti grandi giocatori, ma nessuno è riuscito a entrarmi nel cuore come il grande Michael fece con la pallacanestro. Questo perché lui è l’unico ad avermi dato un insegnamento, ovvero quello che il talento, per quanto semi-divino, non basta. Lui infatti, almeno agli inizi, non gioca per la squadra, ma solo per sé stesso. Risultato, non vince. Quando però Phil Jackson, suo vero mentore, lo prende di peso e lo costringe a passare quella maledetta palla, tutto cambia, dentro al campo e dentro di lui. Un insegnamento che trascende la pallacanestro, va oltre qualsiasi sport. Lavora duro, gioca di squadra, vinci.

Come già detto, oggi la pallacanestro non la guardo più in televisione, la gioco e basta. Unici appuntamenti di fronte al 16:9 per me sono la formula 1 e la partita del Milan. Un Milan che non vince più, che soffre, che non ha più un’identità. Un Milan dove si continua da anni a cercare il nuovo talento, il nuovo campione, la nuova promessa. Un messia in grado di rialzarlo da questa situazione orribile. Risultato, esattamente come capitava al primo MJ, non vince. Se avessi dunque l’occasione di poter dare un consiglio a questi ragazzi rossoneri, se avessi la possibilità di sussurrare un breve monito all’orecchio di Pioli, il quale come gli altri suoi predecessori s’intestardisce su questo o quel giocatore, gli direi di fare come fece Lui. Non pensate al talento del singolo. Pensate a lavorare duro, a impegnarvi e a giocare di squadra. Forse sarete comunque inferiori a molti altri, ma di certo le cose andranno meglio. Chissà, forse prima o poi, tornerete anche a vincere. E un giorno, un telecronista storico come Flavio Tranquillo in quella lontana notte italiana del 1998, al posto di un roboante “Michael Jeffrey Jordan”, urlerà il vostro nome.

“Mai dire mai, perché i limiti, come le paure, spesso sono solo un’illusione” - Michael Jordan, notte dell’elezione alla Hall of Fame

o